木本植物根際微生物組裝的時空動態規律及其與宿主協同抗逆機制

植物在自然生境中持續遭受干旱、鹽漬化及病原侵染等非生物與生物脅迫的多重挑戰。作為多年生木本植物,林木通過長期協同進化與根際微生物群落形成了獨特的共生網絡,這種互作系統在時空維度上展現出顯著的可塑性與生態穩定性。

近年研究表明,林木根際微生物組在宿主抗逆表型可塑性調控中發揮關鍵作用,其生理生態功能已得到分子生態學證據的支持。然而受限于傳統純培養技術的局限性,當前研究仍難以精準解析:1)復雜微生物群落中具有關鍵生態功能的核心菌群;2)林木-微生物跨界調控網絡對宿主抗逆性的級聯效應;3)植物-微生物共進化過程中形成的遺傳調控機制。

北京林業大學生物科學與技術學院謝劍波課題組2025年4月在Microbiome期刊(IF5=17.9,一區TOP)在線發表了題為“Microbe-mediated stress resistance in plants:the roles played by core and stress-specific microbiota”的研究。本研究標志著該團隊在林木-微生物協同抗逆領域系統性理論框架構建的另一重要進展。基于前期發現的"年齡效應下楊樹根系微生物模塊動態變化"(New Phytologist,2023)和"楊樹調控基因依賴性微生物組裝模式"(Nature Communications,2025;Scientific Data 2025),本次研究創新性地將時間維度(Time-dependent dynamics)與空間特異性(niche-specific colonization)調控網絡相耦合,結合分子生態學和分子遺傳學手段闡釋了木本植物根際微生物組裝的時空動態規律及其與宿主協同抗逆機制。該系列研究系統解析了楊樹關鍵調控樞紐NAC(脅迫響應家族)、bZIP(ABA信號核心元件)、bHLH(次生代謝調控模塊)等轉錄因子的跨界調控機制。

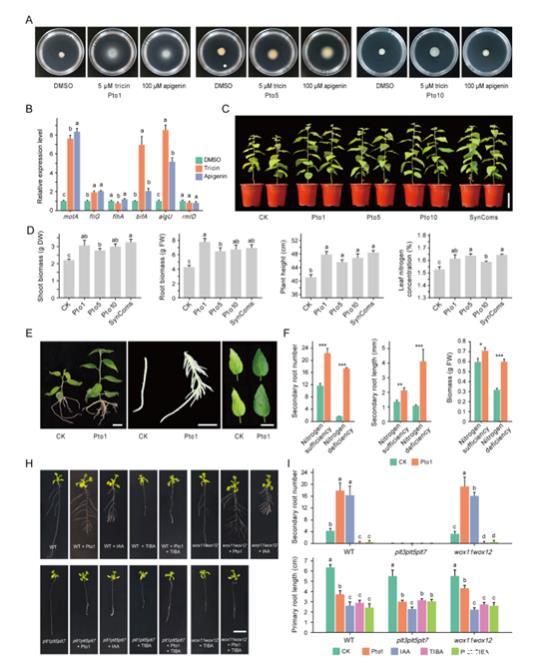

這些調控基因通過"轉錄重編程-代謝物定向招募-微生物模塊組裝"三級級聯網絡,特異富集放線菌、假單胞菌等脅迫緩解功能的微生物模塊。如通過共表達網絡鑒定出bHLH轉錄因子家族的成員bHLH1(GL3)與黃酮、類黃酮生物合成相關基因協同表達。PopGL3蛋白可以調節類黃酮合成相關基因PopPA2、PopF3'H、PopDAHP、PopCCR1和PopTHB的表達。通過過表達PopGL3和查爾酮合成酶(PopCHS4)可提高tricin的分泌,并驅動假單胞菌在根際定殖,進一步促進低氮土壤中楊樹的生長和氮素獲取(圖1)。

圖1:tricin和apigenin合同通路招募的假單胞菌促進了楊樹的氮利用和次生根生長

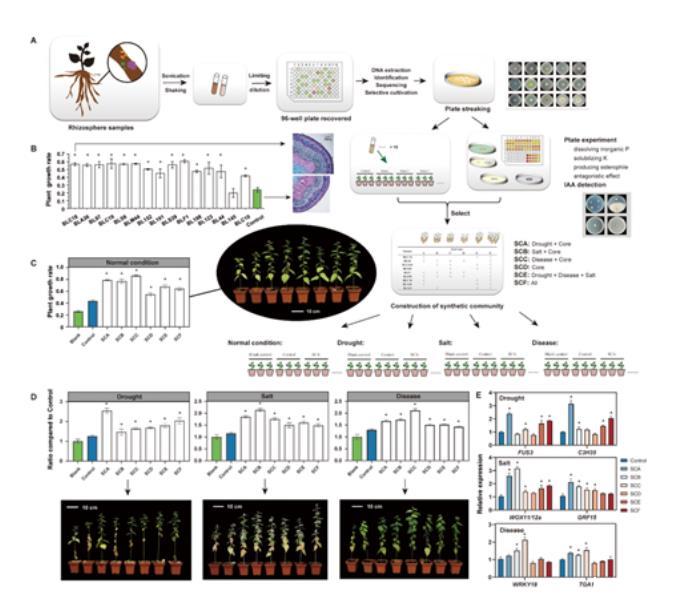

通過構建不同處理組(對照、干旱、鹽堿、病害)的微生物共現網絡,研究發現脅迫環境下網絡復雜性更高。鹽堿和干旱組的負相關邊比例較高,表明非生物脅迫下微生物間競爭或生態位分化加劇;而病害組的負相關邊較少,可能與病原誘導的協同防御有關。隨著鹽堿和干旱脅迫時間延長,微生物互作節點和連接數持續減少,群落結構趨于簡化。病害組的網絡復雜性未顯著降低,推測葉片病原通過系統性信號“溫和”重塑根際微生物組,而非直接淘汰物種。通過模擬物種滅絕實驗評估網絡穩定性,證實核心微生物像“基礎設施”維持網絡穩定,而逆境特異性微生物則像“特種部隊”,在特定壓力下被植物招募并激活抗逆功能。通過分離楊樹根際781株細菌(圖2),成功構建了6組合成微生物群落(SynComs)。

實驗表明,接種含脅迫特異性微生物的SynComs可顯著提升植物抗逆性:在鹽堿、干旱和病害條件下,處理組植株鮮重分別比對照組提高53.3%、43.4%和38.7%,且這些群落能特異性激活抗逆相關基因表達。值得注意的是,同時包含核心菌群與逆境特異性菌群的“協同組合”效果最佳,而單一菌群接種效果有限,證實了微生物功能互補的重要性。

圖2:構建合成微生物群落協助楊樹抵御逆境脅迫

北京林業大學謝劍波教授為本文的通訊作者,博士研究生劉思佳、吳家東為本文的共同第一作者。林木分子育種團隊負責人張德強教授給予該工作總體指導。該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中央高校、中國林業與草原科技創新青年拔尖人才項目和111計劃等項目的資助。

相關新聞推薦

2、引起甜櫻桃流膠的病原菌SXYTLJ01生物學特性研究(二)